心衰病人走前是否会消肿,其答案并不绝对。

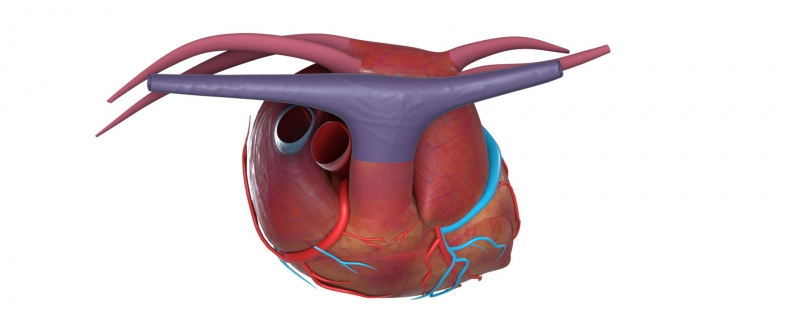

心衰,即心力衰竭,是由于心脏泵血功能受损,导致心排血量不能满足全身组织基本代谢需要的一种综合征。在心力衰竭的进展过程中,由于心脏功能减退和血液灌注量不足,往往会导致体液潴留,表现为身体的水肿,尤其是下肢、腹部和肺部的水肿。

心衰病人在临终前,由于心功能已经严重受损,射血功能变差,体循环代谢出现障碍,水肿症状通常会持续存在,甚至可能加重,表现为全身浮肿。这是因为随着病情的恶化,机体的代偿机制逐渐失效,无法有效排出体内多余的水分。

也有少数情况下,心衰病人在临终前可能会出现水肿暂时减轻的现象,这可能是由于多种因素的综合作用,如药物治疗的暂时效果、体液重新分布或病情的特殊变化等。但这种情况并不常见,且往往不能作为病情好转的标志。

心力衰竭患者的水肿现象,其初始阶段往往显著于身体的最低垂部位。这是因为心力衰竭状态下,心脏泵血功能减弱,使得静脉系统中的血液回流受阻,进而造成静脉内压力异常升高。这种压力差促使体液渗透至周围组织间隙,从而引发水肿。

下肢区域,尤其是足部、踝关节及胫骨前侧,通常是水肿最早显现的地方。随着心力衰竭病情的逐步恶化,水肿现象可能会逐渐向上扩展,累及腿部、腹部,乃至更为严重的可影响到肺部,导致呼吸困难等呼吸系统症状的出现。

长期卧床的心力衰竭患者,由于身体长期处于特定体位,腰骶部区域也常成为水肿的好发部位。需密切监测和管理水肿状况,及时的监测有助于评估病情进展。若症状持续或加重,建议及时就医。

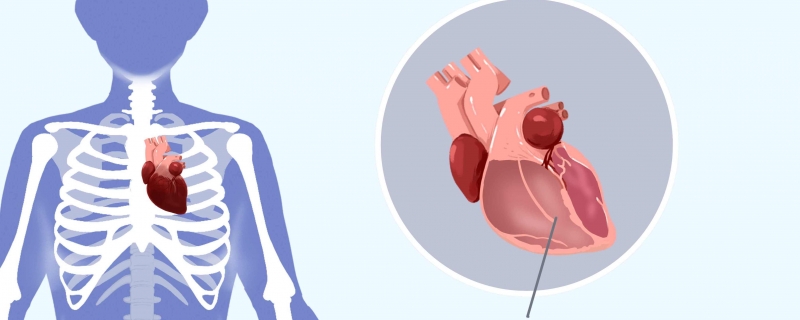

心衰,全称心力衰竭,并非一种直接通过遗传方式传递给后代的疾病。其本质并不在于遗传基因的缺陷,而是由于多种外部或内部因素导致心脏泵血能力受损,进而使得心脏的输出血量无法满足身体各组织器官进行基本代谢所需。

心力衰竭本身不遗传,但引起心力衰竭的一些基础疾病可能具有家族遗传性,例如,家族性心肌病(如扩张型心肌病、肥厚型心肌病等)。针对具有家族遗传倾向的患者群体,建议采取积极主动的态度,将心脏健康检查纳入常规体检项目,定期进行相关基础疾病的筛查与控制,特别是针对那些可能诱发心力衰竭的因素。

在日常生活中,控制血压、血糖和胆固醇水平,避免吸烟和过度饮酒,这有助于维护心脏健康。此外,还需避免过度劳累和情绪波动。