人群

减肥

生活常识

功效

食疗保健

蔬菜

水果

养颜护肤

皮肤科

儿童

孕妇健康

颈部

腹部

四肢

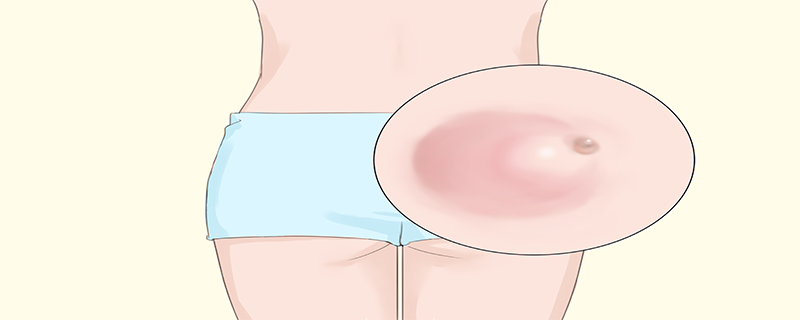

臀部生殖

全身

其他症状

女性

早期教育

科学喂养

产后知识

其他食材

热门主题

抗TG抗体应该是指抗甲状腺球蛋白抗体,是自身免疫性甲状腺疾病患者血清中的一种常见自身抗体。一般情况下,抗甲状腺球蛋白抗体高说明患有甲状腺疾病或自身免疫性疾病。抗甲状腺球蛋白抗体水平升高是甲状腺疾病的一个常见表现。

替雷利珠单抗是有必要用的,常用于晚期恶性肿瘤,如霍奇金淋巴瘤、尿路上皮癌、肝癌等,对于癌症能起到控制的效果,提高患者的生存质量。替雷利珠单抗能直接作用血管内皮生长因子,属于免疫类靶向的药物,一般是通过静脉输入,能够防止血管内皮生长因子形成。

糖类抗原是一种肿瘤标志物,用于检测某些癌症的存在和进展。糖类抗原65kU/L不正常,属于偏高的情况。糖类抗原的正常水平为0-35kU/L,而糖类抗原65kU/L偏高于该范围,可能表明存在一些潜在的健康问题。高糖类抗原水平与某些肝病。

纳武利尤单抗效果比较理想。纳武利尤单抗是一种免疫检查点抑制剂,用于治疗多种恶性肿瘤,包括黑色素瘤、非小细胞肺癌、胃癌、结直肠癌等。通过抑制肿瘤细胞对免疫系统的抑制作用,增强免疫系统对肿瘤的攻击能力,从而达到治疗肿瘤的效果。

抗体是由人体的免疫系统产生的物质,其作用是识别和降低有害的外来物质及其代谢物。抗体通常以特异性方式结合自身的靶物,即抗原,并将其靶向消除。然而,抗体只能靶向消除具有特定抗原性的外来物质和代谢物,而不能杀死它们。

一般来说,抗原抗体反应的特点包括特异性、比例性、可逆性、阶段性这四个阶段。抗原抗体反应既可在机体内进行,也可以在机体外进行。抗原与抗体相互作用是非共价且可逆的,因抗体分子的结构特点,以及抗原分子结构的多样性,使抗原抗体结合反应表现出复杂性。

一般情况下,抗双链dna抗体是一种特殊的自身免疫抗体。抗双链dna抗体主要作用于细胞核中的DNA双螺旋结构,其反应位点在dna外围区的脱氧核糖磷酸框架上。而且该抗体可以通过直接破坏细胞的dna而引起疾病的发生。

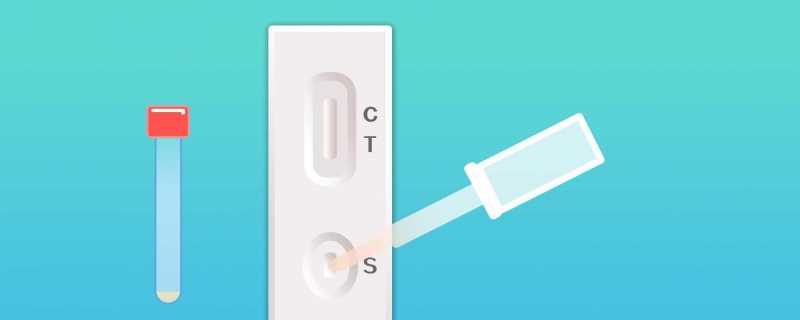

抗原指的是新型冠状病毒抗原检测,双抗即新型冠状病毒双抗检测。这两者的区别有检查方式不同、检查内容不同。新冠病毒抗原检测一般比较常用的有鼻拭子、咽拭子,通过提取该部位里的分泌物,对应说明书来判断检测结果。

一般情况下,糖类抗原27U/mL是正常的。糖类抗原是一种常用于乳腺癌筛查和监测的血液肿瘤标志物。其正常范围是根据大规模人群的参考值确定的,一般认为糖类抗原的正常浓度应该在0U/mL~38U/mL之间。

糖类抗原CA15-3是一种肿瘤标志物,糖类抗原CA15-3偏高可能表示患有乳腺增生、乳腺炎、乳腺癌、肺癌、结肠癌等疾病。糖类抗原CA15-3只是一种辅助检查指标,不能仅凭这一项指标来诊断疾病。医生会综合考虑做出准确的诊断和相应的治疗建议。

抗核抗体的正常值,一般在1:100以下。抗核抗体的检查目的主要是,用于自身是否存在免疫性疾病。如结果为阴性,且正常值在1:100以下,则表示指标正常,不同的年龄,不同的人群,结果不会存在较为明显的差异。

答

抗核抗体(ANA)主要用于检查自身免疫性疾病,特别是结缔组织病,如系统性红斑狼疮(SLE)、干燥综合征(SS)、多发性肌炎或皮肌炎(PM/DM)、系统性硬化症(SSc)等。

ANA是一组针对细胞核内DNA、RNA、蛋白或这些物质的分子复合物产生的自身抗体,其阳性结果提示可能存在免疫性疾病。不同成分的ANA具有不同的临床意义,如抗dsDNA抗体是SLE活动的指标,抗SS-A和抗SS-B抗体有利于SS的诊断。因此,ANA检查是诊断自身免疫性疾病的重要步骤。

具体诊断还需结合患者症状、体征及其他辅助检查综合分析。

答抗原抗体反应的特点主要包括以下几个方面: 1.特异性:抗原与抗体之间的结合是高度特异的,这种特异性主要由抗原决定簇和抗体分子的超变区之间空间结构的互补性决定。这种特性在传染病的诊断与防治中起到了关键作用。 2.比例性:抗原与抗体发生可见反应需遵循一定的量比关系,当二者浓度比例适当时,反应最彻底,形成的免疫复合物沉淀最多。 3.可逆性:抗原抗体结合后,在一定条件下可解离恢复为抗原与抗体,这是因为抗原抗体反应是分子表面的非共价键结合,所形成的复合物并不牢固。 4.阶段性:抗原抗体反应可分为特异性结合阶段和可见反应阶段,前者反应迅速但无可见现象,后者反应慢且易受多种因素影响。 这些特点共同构成了抗原抗体反应的基础,使其在临床诊断和治疗中具有重要的应用价值。

答抗原抗体是免疫学中的基本概念,它们相互作用以维护机体的免疫平衡。 抗原指能够刺激机体产生特异性免疫应答,并能与免疫应答产物抗体和致敏淋巴细胞在体内外结合,发生免疫效应(特异性结合)的物质。抗原具有免疫原性和抗原性两种特性,前者指抗原能够刺激机体形成特异抗体或致敏淋巴细胞的能力,后者则指抗原能与由它刺激产生的抗体或致敏淋巴细胞发生特异性结合的能力。 抗体是B细胞接受抗原刺激后增殖分化为浆细胞所产生的糖蛋白,主要存在于血清等体液中,能与相应抗原特异性结合,具有免疫功能。抗体可结合抗原并触发一系列免疫反应,从而清除体内的病原体或异常细胞。

答抗原抗体反应的特点主要有特异性、比例性、可逆性、阶段性等。这种反应通常是在机体内进行,但是有部分反应也是在机体外进行的。抗原性反应的过程是经过一系列的化学和物理变化,包括抗原抗体结合性结合和非特异性凝聚两个阶段,平时要养成良好的生活习惯,注意休息。

答抗凝和抗血小板是治疗血栓性疾病的重要药物,有着明显的区别。抗凝药物是抑制血液凝固的药物,能够阻断血液凝固的反应,防止血栓形成;抗血小板药物是抑制血小板聚集的药物,能够阻断血小板间的聚集反应,减少血小板间的粘附,防止血栓形成。抗凝药物和抗血小板药物的服用方式也有所不同。抗凝药物通常需要长期服用,而抗血小板药物一般是短期服用。

答长时间的服用抗生素可能会产生耐药性或者是产生药物抗体,临床上抗生素的种类是非常多的,对抗生素产生抗体可以选择做痰细菌培养药敏试验,根据检查结果来选择一个敏感度比较高的抗生素进行口服效果能够改善一些。临床上常用的抗生素有微生物培养液中提取的,以及用化学方法合成的或者半合成的化合物。

答

抗凝治疗和抗血小板治疗是预防血栓形成、减少心血管事件的两种主要方法,但它们的作用机制和适应症有所不同。

1.抗凝治疗:主要应用于血液凝固过程异常导致的高血栓风险场景。在心血管手术如心脏直视手术、血管吻合术后,为避免血栓形成,常在术后24小时内应用抗凝药物。抗凝药物可以阻止血液凝固过程中的关键步骤,如维生素K拮抗剂(华法林)、直接口服抗凝药(DOACs)等,从而防止血栓形成或扩大。

2.抗血小板治疗:主要应用于血小板聚集导致的血栓风险增加场景。抗血小板药物通过抑制血小板聚集来防止动脉内血栓的形成,常见的有阿司匹林肠溶片、硫酸氢氯吡格雷片等,通过抑制血小板聚集,减少血栓形成的风险。

答宫颈癌癌前病变不是癌。宫颈癌的癌前病变,属于在发生宫颈癌前的一种病变,并不属于宫颈癌。但是,如果继续下去的话,很有可能会发展成宫颈癌。宫颈上皮内瘤变是宫颈癌的常见癌前病变。而轻、中度的上皮内瘤变,一般不需要特别治疗,也不会发展为子宫颈癌。而严重的上皮内瘤变,则有可能发展为宫颈癌,通常都是宫颈的锥形切除手术。

答抗血小板和抗凝是两种不同的治疗方法,其作用有所不同。抗血小板是指对血小板进行抑制作用,旨在阻止血小板凝聚,以减少血栓的形成,从而降低出血风险。这种治疗方法通常用于预防心脏病发作、血管病变、血栓形成等疾病;抗凝是指对凝血因子的抑制作用,旨在阻止血液凝固,以降低血栓形成的风险。通常用于预防和治疗血栓形成相关的疾病,如心脏病发作、脑血栓形成等病症。