人群

减肥

生活常识

功效

食疗保健

蔬菜

水果

养颜护肤

皮肤科

儿童

孕妇健康

颈部

腹部

四肢

臀部生殖

全身

其他症状

女性

早期教育

科学喂养

产后知识

其他食材

热门主题

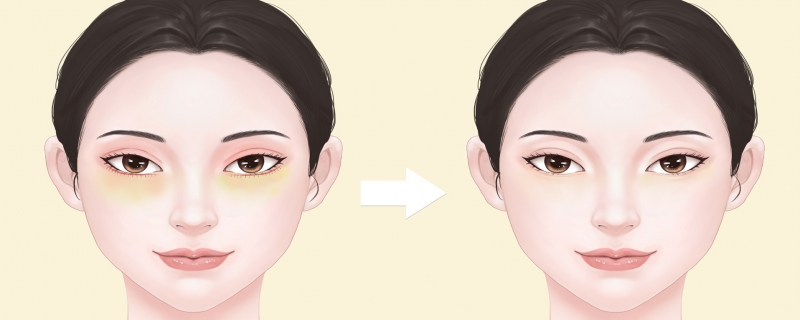

在眼袋浮肿可能是由于睡眠不足,血液循环不畅等原因所引起,或者是在睡前如果大量喝水,也会导致下眼带出现浮肿的情况。属于是正常现象,平时调整好作息时间,睡前少喝一些水,能够有效缓解。除此之外,心血管疾病通常也会导致下眼袋出现浮肿。

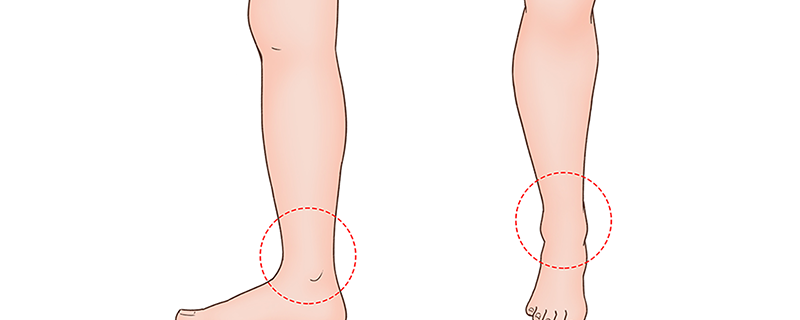

一般情况下,老人下肢浮肿可以挂肾内科、内分泌科、心内科、肝病科、血管外科等科室。除此之外,老人下肢浮肿还可以挂神经科。建议患者平时需适当的休息,注意饮食清淡。如果患者感到不适,请及时到医院就诊,进行针对性治疗,避免延误病情。

一般情况下,眼袋浮肿可能与遗传、喝水过多、缺乏睡眠、眼部皮肤松弛等因素有关,眼袋浮肿可以通过射频消融、点阵激光、眼袋吸脂手术、眼袋切除术等方式进行消除。建议前往正规医院,在专业医生的指导下进行。日常生活中,要保证充足的睡眠,避免熬夜。

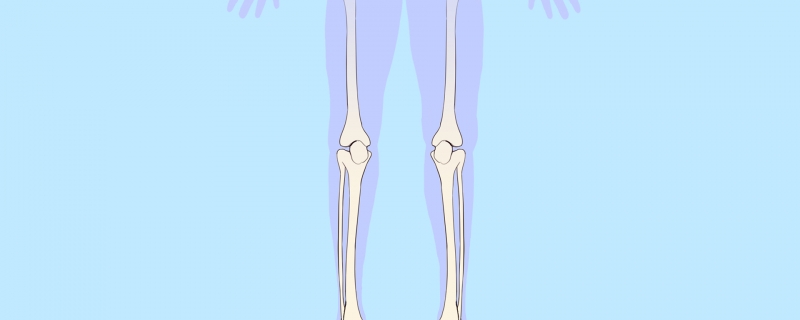

双下肢浮肿是下肢静脉曲张、甲状腺功能减退、慢性肾炎等导致。下肢静脉中的瓣膜功能障碍,导致血液淤积在下肢静脉中,引起下肢酸胀、水肿等。甲状腺无法产生足够甲状腺激素或甲状腺激素抵抗,造成双下肢黏液性水肿。慢性肾炎引起水钠潴留,引起双下肢浮肿。

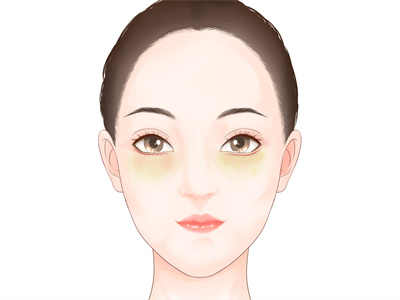

肝病引起的眼睑浮肿特征有双侧浮肿、早晨加重、软组织浮肿、伴有其他症状、逐渐恶化。与其他原因引起的眼睑浮肿不同,肝病引起的眼睑浮肿通常是双侧出现的。这是因为肝病导致身体内液体潴留和循环问题,影响了全身的水平衡。

一般情况下,不存在“眼袋浮肿怎么消除最快”的说法。眼袋浮肿可能与喝水过多、缺乏睡眠、眼部皮肤松弛、过敏、遗传等因素有关,通常可以通过射频消融、超声波治疗、点阵激光、眼袋吸脂手术、眼袋切除术等方式进行改善。

下眼袋浮肿是许多人都会遇到的问题,它不仅影响着我们的外貌美观,还可能带来眼部的不适感。下眼袋浮肿的原因多种多样,可能是由于疲劳、水分摄入过多、眼部皮肤松弛等因素导致。为了帮助大家解决这一困扰,本文将介绍一些针对下眼袋浮肿的解决方法,并探讨其背后的原因。

当个体对黑顺片成分产生过敏反应时,可能会出现包括浮肿在内的多种过敏症状。过敏反应可能表现为皮肤红斑、瘙痒、荨麻疹,以及局部或全身性的浮肿,如面部、嘴唇、眼睛或四肢浮肿。这是因为过敏反应引起组织内液体渗出增加,导致局部或全身组织水肿。

一般情况下,下肢浮肿可能与长时间站立或久坐、盐分摄入过多高、营养不良、肾病综合征、心力衰竭等因素有关,可根据情况采取一般治疗、药物治疗等方法治疗或缓解。建议及时就医,明确病因后在医生指导下进行对症治疗。

一般情况下,腿胖浮肿可能是久坐或久站、孕期、下肢静脉曲张、甲状腺功能减退、肝硬化等多种因素引起的。长时间保持同一姿势,如久坐或久站,可能导致下肢血液循环不畅,引发腿部浮肿。定时站立活动,做一些腿部抬高运动,促进下肢血液循环。

答湿气重会引起水肿。湿气重与脾虚有关,脾虚时脾运化功能下降,水液代谢不均衡。水不会聚集在人体内排出,容易出现水肿。另外,还需要排除甲状腺功能低下等疾病。因此,如果只是脾虚湿盛引起的水肿,通过调理可以得到改善。但健脾祛湿后水肿尚未减退,需及时前往医院明确诊断积极治疗,不得延误病情。

答针对有肾病且全身浮肿的情况,治疗方法可概括为: 1.饮食调整:患者需坚持低盐饮食,减少盐分摄入,避免食用高盐分、高脂肪食物,以减轻肾脏负担。建议摄入清淡易消化的食物,如小米粥、南瓜粥、蔬菜粥等。 2.卧床休息:全身浮肿可能是由于体内水钠潴留引起,适当卧床休息,避免剧烈运动,有助于减轻水肿症状。 3.药物治疗:针对肾病的不同原因,如肾炎、肾病综合征等,可使用利尿剂(如氢氯噻嗪、呋塞米等)和免疫抑制剂(如醋酸泼尼松、地塞米松等)进行治疗,以缓解症状。 4.透析治疗:对于慢性肾脏病终末期的患者,如药物治疗无效,可考虑进行透析治疗,如腹膜透析或血液透析。

答早上起床眼皮浮肿的原因主要包括: 1.生理性因素:如睡眠不佳、枕头过低导致面部血液回流受阻,或睡前饮水过多,这些都会导致眼部水分积聚,引起眼皮浮肿。此类情况一般能自行消退,无需特殊处理。 2.眼部炎症:如眼睑周围炎症、眼睑急性炎症、过敏性炎症等,可能导致眼皮浮肿,并伴有局部红肿热痛等症状。 3.内科疾病:如肾脏疾病(肾炎、肾功能不全等)、心脏疾病(心功能不全等)、甲状腺功能减退等,这些疾病可能影响体内水液代谢,导致眼皮浮肿。此类情况需及时就医,明确病因后进行针对性治疗。 4.不良生活习惯:如长期熬夜、过度用眼、情绪波动大等,也可能导致眼皮浮肿。改善生活习惯,保持充足的睡眠和稳定的情绪,有助于缓解此类症状。

答

眼袋浮肿通常由多种因素引起。常见原因之一是睡眠不足或睡眠质量差,导致眼部血液循环不畅,液体积聚在眼周组织中形成浮肿。饮食中摄入过多盐分也会导致体内水分滞留,引起眼袋浮肿。过敏反应如对花粉、尘螨或一些食物的过敏也可能导致眼部浮肿。此外,随着年龄增长,皮肤弹性减弱,脂肪和肌肉组织下垂,也容易出现眼袋浮肿。其他因素包括长时间使用电子设备、过度疲劳、激素变化等。

建议改善生活习惯,保证充足的睡眠时间,每晚至少睡7-8小时,并尽量保持规律的作息时间。减少盐分摄入,避免高盐食物,多喝水以促进体内代谢。注意眼部卫生,避免揉眼,使用温和的眼部护肤品。如果怀疑是过敏引起的浮肿,可以尝试避免接触过敏原,并咨询医生是否需要使用抗过敏药物。定期进行眼部按摩,促进血液循环,减轻浮肿。使用冰敷或冷敷眼膜也可以缓解眼部浮肿。如果眼袋浮肿持续存在或伴有其他症状,应及时就医。

答吃补肾中药后出现面部浮肿的原因: 1.可能是对中药中的某些成分过敏,导致面部出现浮肿等过敏反应。 2.服用的中药分量超标也可能引起面部浮肿,因为超量服用会使多余的中药在体内沉淀,部分毒素可能引起脸部浮肿。 3.没有选对喝中药的时间也可能导致面部浮肿,如晚上喝中药太晚,第二天早上可能出现脸部浮肿。 4.补肾中药可能含有对肝脏和肾脏有潜在毒性的成分,长期服用或不当使用可能损害肝肾功能,进而引发面部浮肿等不良反应。 在服用补肾中药时,应严格遵循医嘱,注意用药剂量和用药时间,并密切观察身体反应。

答

小腿浮肿,称为下肢水肿,常见的治疗方法:

1.肾脏疾病:由肾小球肾炎、肾病综合征等引起的水肿,需针对原发病进行治疗,如控制蛋白尿、改善肾功能等。

2.心脏疾病:心力衰竭患者应给予强心、利尿、扩血管等治疗,以改善心脏功能,减轻水肿。

3.内分泌疾病:甲状腺功能减退患者应长期口服左甲状腺素钠片以替代治疗,纠正甲状腺功能低下。

4.生活方式调整:减少盐分摄入,避免长时间站立或坐着不动,适当抬高下肢,穿着舒适的鞋子和衣物,避免过紧的袜子或裤子,进行适量的运动如散步,可以帮助促进血液循环,减轻浮肿。

5.物理疗法:出现一些特定原因如淋巴水肿,可以采用压力袜、淋巴引流按摩等物理治疗方法。

6.生活习惯:避免长时间站立或久坐,经常活动下肢,促进血液循环。晚上睡觉时可适当抬高患肢,有助于减轻水肿。

答身体潮热伴有浮肿可能由多种原因引起: 1.肾阴虚:长期熬夜或过度劳累可能耗伤体内津液,导致肾阴虚,从而出现潮热、盗汗和浮肿等症状。 2.湿气过重:饮食不健康,如大量摄入生冷寒凉食物,可能导致体内湿气过重,引起潮热和浮肿。 3.营养不良:营养不良可能导致血液中的大分子物质减少,血液浓度降低,引起身体浮肿。 4.肾功能减退:肾功能减退可能导致血液中的蛋白质通过肾小球进入尿液,降低血液浓度,引起浮肿。 5.其他原因:如低蛋白血症、肝功能异常等也可能导致身体潮热和浮肿。 出现此类症状时,建议及时就医,明确病因并接受相应治疗。

答引起腿浮肿的原因有很多,如果是单纯的脚踝肿或者是颈前水肿,多见于下垂性水肿,尤其是老年人或者是动脉瓣功能不好的患者。另外,长期久坐或者是水分摄入过多、下肢静脉血栓等原因,都会导致腿浮肿的现象。所以,当发生腿浮肿时,需要及时到医院进行相关检查,明确原因后给予相应的治疗。

答腿浮肿的原因可能涉及多个方面: 1.疾病因素:肾脏疾病,如急慢性肾炎,导致体内水钠潴留,引发浮肿。心脏问题,如心力衰竭,使静脉血液回流受阻,造成体液在腿部积聚。肝脏疾病,如肝硬化,导致门静脉回流受阻,进而引发水肿。甲状腺问题,甲状腺功能不足可能导致体内液体分布不均,引起腿部浮肿。 2.药物影响:长时间使用类固醇、雌激素、降压类药物等可能导致腿部肿胀。 3.生活习惯:长时间节食可能导致营养不良,影响体内液体平衡,引起腿浮肿。 4.其他因素:体重肥胖、下肢静脉受阻、妊娠毒血症等也可能导致腿部浮肿。 如有症状,建议及时就医检查以确定具体原因。

答

双脚浮肿,称为下肢水肿,可能由多种原因造成。以下是一些常见的原因:

1.生理性因素:长时间站立或久坐,可能导致下肢静脉回流不畅,进而引起双脚浮肿。这种情况下,通过适当的休息和活动,浮肿通常可以自然消退。

2.静脉血流不畅:静脉血流不畅是导致下肢水肿的常见原因之一。例如,静脉曲张、深静脉血栓等疾病会阻碍血液从腿部回流到心脏,从而引起水肿。

3.淋巴液循环不良:淋巴液循环不良也会导致水肿,如淋巴水肿,通常发生在淋巴结被移除或受损后,如癌症治疗后的患者。

4.心力衰竭:心力衰竭时,心脏泵血功能下降,可能导致体液在身体下部积聚,引起下肢水肿。

5.肾功能异常:肾功能异常时,体内的水分和盐分平衡失调,可能会导致下肢水肿,尤其是在肾病综合征和肾炎的情况下。

6.肝硬化:肝硬化等肝脏疾病会影响蛋白质合成,导致低蛋白血症,从而引起水肿。